Graffiti : (7) Palimpeste Urbain… De la bombe !

- Fabrice LAUDRIN

- 18 févr. 2025

- 3 min de lecture

Le bombing, ce simple mot qui évoque une explosion créative, renvoie à la pratique de couvrir un maximum de surfaces urbaines avec des tags ou des throw-ups en un temps record.

Héritier direct de la culture hip-hop new-yorkaise des années 60-70, il a toujours été porté par une quête de visibilité et un goût prononcé pour la transgression. Les métros new-yorkais ont d’abord constitué un terrain de jeu idéal, puis ce sont les rues, les trains de banlieue ou les friches qui ont prolongé l’aventure.

L’idée demeure la même : se faire connaître rapidement, avec un style identifiable, tout en prenant le risque d’être effacé aussitôt. Dans cette tension naît une étrange beauté, car l’urgence et l’illégalité poussent les graffeurs à multiplier leurs interventions pour survivre dans la mémoire collective avant d’être recouverts par un autre. Les municipalités nettoient, les bombers persistent. L’histoire s’écrit en couches successives et s’érode peu à peu.

De cette dynamique émerge un phénomène passionnant : le palimpseste urbain. Historiquement, un palimpseste est un parchemin gratté pour y inscrire un nouveau texte, dont l’ancien demeure parfois visible en filigrane. Transposé dans la rue, le principe devient un véritable jeu de masques et de révélations. Les murs se chargent d’affiches déchirées, de graffitis, de couches de peinture parfois millimétriques et de slogans politiques plus ou moins effacés.

Au fil du temps, ils composent un récit collectif : la surface se renouvelle mais conserve malgré tout des fragments de son passé. Parfois, un écaillage révèle un ancien lettrage, une signature quasi oubliée qui refait surface. Le témoin curieux y décèle une mémoire enfouie, car chaque strate raconte son époque, ses revendications, ses modes esthétiques.

Des artistes ont pleinement embrassé cette logique, l’élevant à la hauteur d’une véritable poétique. Le Portugais Vhils, par exemple, façonne ses portraits à même le mur en découpant, grattant ou perforant la matière, faisant apparaître des bribes d’affiches publicitaires ou de tags antérieurs. Borondo, l’Espagnol, préfère la transparence et le dialogue entre la peinture et la surface déjà marquée, jouant sur l’érosion naturelle pour faire surgir la mémoire d’un lieu. Quant à l’Américaine Swoon, ses collages oniriques s’effacent au fil des intempéries, se fondant dans la rue jusqu’à n’en laisser que des morceaux qui se mêlent aux strates préexistantes. Les collectifs de paste-up, enfin, animent de nombreuses métropoles en recouvrant inlassablement les murs d’affiches et de pochoirs, créant des mosaïques spontanées et toujours renouvelées. À force de se superposer, ces interventions forment un palimpseste qui raconte l’histoire vivante des mouvements contestataires, de l’art urbain ou encore de simples pulsions esthétiques éphémères.

Ce qui rend ce phénomène si puissant, c’est la tension entre l’éphémère et la mémoire. La rapidité du bombing, la disparition probable de chaque œuvre, l’envie d’être vu avant tout effacement créent un sentiment d’urgence qui nourrit la créativité. Plus le risque de destruction est élevé, plus l’artiste désire se démarquer, quitte à recouvrir un autre graff à peine réalisé. Pourtant, même recouverte, la couche antérieure survit souvent à travers de petites brèches, résurgences accidentelles ou volontaires qui révèlent, telle une archive, les strates successives de la rue. Ainsi, l’art urbain nous rappelle que chaque mur est un manuscrit à ciel ouvert. Chaque signature, chaque collage, chaque effet de peinture ou de dégradation raconte un moment précis, une expression de liberté, un désir d’être présent dans la ville.

Finalement, “Palimpeste Urbain… De la bombe !” n’est pas qu’une formule percutante. C’est un symbole de cette alchimie fascinante où la superposition, loin d’effacer définitivement le passé, enrichit sans cesse le panorama visuel et culturel.

Chaque recouvrement peut être compris comme un dialogue, parfois un conflit, souvent un clin d’œil entre générations d’artistes et contextes différents. La disparition n’est jamais totale, et la mémoire, même morcelée, demeure tapie dans l’épaisseur du mur, prête à ressurgir pour nous raconter l’histoire en mille fragments colorés.

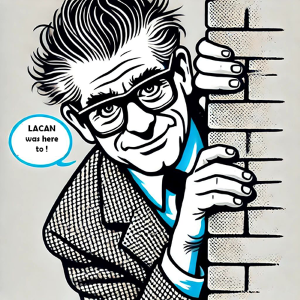

L’art urbain, dans toute sa fièvre et son immédiateté, façonne alors un livre infini, jamais terminé, toujours prêt à accueillir une nouvelle page, un nouveau tag, un nouveau geste qui dira au monde : « J’étais là. Regarde, je vis. »... Cela ne vous remémore pas "Kilroy was here" ?

Les artistes que nous associons au Palimpeste Urbain :

Vhils (Alexandre Farto)

Site officiel : https://vhils.com/

Sur ce site, vous trouverez une galerie présentant ses portraits « sculptés » dans les murs. Ses créations révèlent souvent des couches préexistantes (graffitis, affiches, matière du mur lui-même), formant ainsi de véritables palimpsestes.

Borondo (Gonzalo Borondo)

Site officiel : https://www.gonzaloborondo.com/

Borondo y présente ses projets et expositions. Ses peintures, qui laissent souvent transparaître la surface initiale ou des éléments sous-jacents, sont visibles dans les galeries photo du site.

Swoon (Caledonia Curry)

Site officiel : https://swoonstudio.org/

Swoon est connue pour ses collages et installations in situ, qui interagissent avec les murs et l’environnement, créant des effets de superposition à mesure que le temps ou la météo dégradent ses affiches.

Commentaires