Graffiti : (2) "Kilroy was here", le ricanement transgénérationnel.

- Fabrice LAUDRIN

- 18 févr. 2025

- 3 min de lecture

Dernière mise à jour : 19 févr. 2025

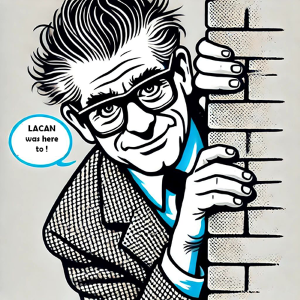

Un regard qui traverse le mur

Derrière le mur, un visage. Deux yeux ronds, un nez long, des mains agrippées. Kilroy was here. Une phrase, un regard, un jeu qui n’a rien d’innocent. C’est une présence qui précède, qui s’infiltre, qui vous devance toujours. Il ne fait rien d’autre que fixer, et pourtant, il dérange. Qui surveille qui ? L’illusion est parfaite. Kilroy was here regarde, mais il ne voit rien. Il marque un passage, mais il ne laisse aucune empreinte. Il affirme une présence tout en signalant son absence. Un graffiti devenu code, une blague devenue signal d’alerte.

La Seconde Guerre mondiale : un regard rassurant ou une ombre menaçante ?

Kilroy was here apparaît dans un monde où l’invisible tue. Dans la Seconde Guerre mondiale, l’ennemi est souvent un spectre – un tireur embusqué, une mine cachée, un message codé intercepté. Pourtant, au milieu des tranchées et des plages de débarquement, Kilroy was here fleurit sur les murs. Pour les soldats alliés, il est un clin d’œil fraternel, une trace rassurante : quelqu’un est passé avant toi, et il a survécu. Dans l’horreur, une inscription anodine devient un rituel de protection.

Mais pour les Allemands, l’inscription est un mystère. Un signe de repérage ? Une marque des services secrets alliés ? L’armée nazie ouvre une enquête, convaincue qu’un réseau d’agents infiltre les lignes ennemies. Même Staline aurait demandé, lors de la conférence de Potsdam en 1945 : Mais qui est ce Kilroy ? Kilroy, farce militaire devenue obsession paranoïaque. Le pouvoir du graffiti, c’est qu’il ne dit rien et qu’on y projette tout.

Les années 80-90 : Kilroy was here, le premier spectre du cyberespace

Les années passent, la guerre s’efface, mais Kilroy was here reste. Il n’est plus peint sur des bunkers, il migre sur les bancs d’école, les portes de toilettes, les casernes. Il devient un passage obligé, un totem du “je suis passé par là”. Et puis, comme tout bon Trickster, il trouve un autre terrain de jeu : l’informatique.

Dans les années 80, Kilroy was here infiltre les réseaux. Il n’est plus un dessin sur un mur, mais un message glissé dans les bases de données, un code modifié sur une bannière de connexion. Les premiers hackers le ressuscitent en signature de piratage : Kilroy was here, et le sysadmin comprend qu’un intrus est passé avant lui. Il ne s’agit pas de voler des informations, mais de signaler une présence. Comme en 1944 sur une trappe de sous-marin, Kilroy was here ne vole rien, ne casse rien, il prévient. Il inverse le jeu : je suis passé, j’ai tout vu, et toi, tu ne m’as pas vu.

C’est la naissance de la surveillance inversée. Kilroy was here ne se cache pas, il se montre. Mais en se montrant, il défie. Il est là où on ne l’attend pas. Ce n’est plus l’armée qui l’interprète comme une menace, mais les ingénieurs de la NSA, les administrateurs réseaux, les gardiens du système. Kilroy was here devient la preuve d’une intrusion qui ne cherche pas à s’effacer, un doigt d’honneur fait aux structures de contrôle.

Kilroy was here face au XXIe siècle : l’ère du regard totalitaire

Aujourd’hui, nous sommes dans un monde où Kilroy was here ne pourrait plus exister de la même manière. Chaque mur a une caméra, chaque écran un traqueur, chaque clic un historique. La surveillance n’est plus un regard furtif derrière une palissade, c’est une extraction de données massive, continue, une traque algorithmique en temps réel.

Kilroy was here n’a pas disparu, il est devenu inutile. Son regard ne capte rien, alors que la rue est quadrillée par la reconnaissance faciale. Il ne fait que signaler un passage, alors que les IA anticipent nos mouvements. Dans un monde où ceux qui nous surveillent ne se montrent jamais, Kilroy was here devient une aberration, un souvenir d’un temps où l’œil n’était pas une arme, juste un témoin.

Mais peut-être que Kilroy was here n’est pas mort. Peut-être qu’il se cache dans un glitch, un bug, un code parasite glissé dans un algorithme de surveillance. Un Easter Egg dans une caméra de sécurité, un fantôme dans un flux de données, un visage minuscule imprimé dans la matrice. Peut-être que dans un monde où l’on ne peut plus disparaître, Kilroy was here réapparaîtra autrement. Pas pour surveiller, mais pour rappeler qu’on peut encore échapper au regard.

Commentaires